2011年1月16日、ついにセロー250Sを購入しました!

このセロー250Sの購入が、このブログを立ち上げるきっかけになりました

セロー250Sの2008年型「ライトイエローイッシュグレーメタリック」をインターネットで

見て一目惚れしてしまい、早速新車を探しましたが、流石に新車は近県では見当たらず、仕方なく

新車を諦めて中古で程度の良いものが無いかネットで検索する事に

いろいろと探しているうちに数件見つかり、その中でもバイクチェーンSOX(現在のバイク館)で

程度の良さそうな車体を見つけたのですが、その車輌は群馬のお店にある在庫でした

まあ、チェーン店なのでなんとかなるっしょと、自宅から一番近いお店に行って取り寄せが可能か

聞いてみました

お店の人曰く「いくらでも良いので着手金を打ってもらえれば取り寄せは可能です」とのことで、

その場で着手金を払って取り寄せてもらいました

数日後、車輌が届きましたと連絡が入ったので行ってみると、前オーナーが丁寧に乗っていたのか

実車の外見はすこぶる程度が良くて、見たところオフロード走行した感じはありませんでした

ステップにワイズギアのステップラバーが付いていたので通勤仕様? ですかね

その場で即決して、晴れてセローオーナーとなりました!

購入時の走行距離は、8,708キロとまあまあ乗ってましたけど、1万キロ以下ですからね

程度が良い割に価格が安めなのは走行距離のせいですか?と、お店の方に聞いてみたところ、

仕入れ価格に左右されるので、程度が良くても安い場合もありますよとの事でした

ブッシュガードとステップラバーが付いていましたが、リアキャリアが付いていなかったので

ワイズギアの純正リアキャリアを付けてもらいました

なお、取付工賃は納車整備と一緒にやってくれるとの事でサービスしてくれました

アルミアンダーガードも付いていませんでしたが、これは後日自分で付ける事に

ちなみに、バイクとの付き合いは高校生の時、同級生の兄貴から譲ってもらったMR50が最初です

その後、MR50をいじり倒して高校時代は過ごしました

ノーマルはグリーンのカラーリングでしたが、タンク・フェンダー・サイドカバーをスプレー缶で

白く塗り、当時のヤマハワークスモトクロッサーYZ250と同じ様なスピードブロックをタンクに

あしらったカラーリングにして乗っていました(残念ながら写真は残っていない)

その当時から、近所の河原でトライアル遊びみたいな事をやっていましたが、タイヤもノーマルで

(ユニバーサルパターン)ギア比を変えるなんて事も知らずに乗っていましたね~

あ、F1のタイヤみたいに、カッターで切って簡易ブロックパターンにはしていましたよ(笑)

高校生の時なんてお金無いですから、消耗品買うので精一杯ですからね

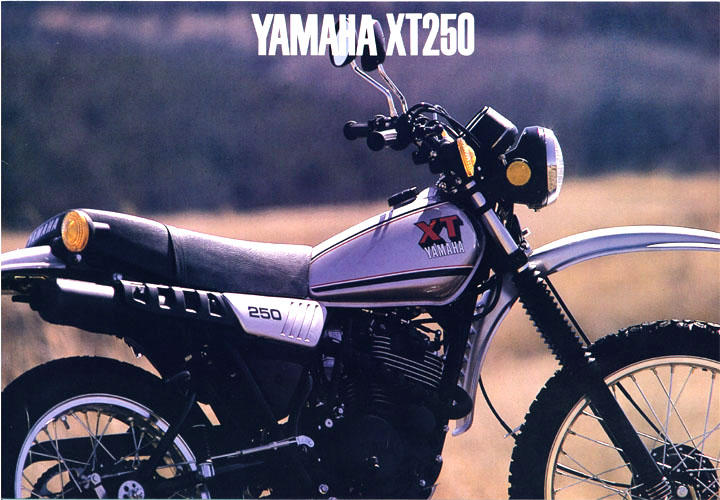

その後、社会人になって初めて買った新車のバイクが1980年東京モーターショーでRZ250と

同時デビューした初期型のXT250(3Y5)です

ヤマハ初の4ストトレールとして、カンチレバー式リアサス(モノクロス)を装備した初の市販車

トレールとして、当時はかなり話題になりました

最初、上のカタログ写真の「クリスタルシルバー」を注文したのですが、当時は凄い人気で

納車が遅れて何回もショップに通っていたら、早く乗りたいのならカーディナルレッドなら

すぐに納車出来ると言われ、待ちきれずに変更したんですよね(シルバーが大人気でした)

当時の4ストトレールとしては、初めてモノクロスサスを装備した(2ストはDT250が最初)

最新鋭のバイクでしたが、初めて乗った時の乗り心地の良さにびっくりしましたよ

当時は、その乗り心地から空飛ぶサスペンションなんて呼ばれていました

キャブはまだ電子制御とか導入されていませんでしたが、加速ポンプ付きで急な加速でも

息切れしない様になっていましたが、標高が高いところに行くとかぶるのはご愛敬ですね

それにしても、いま見ても十分にかっこいいですよね~

リアが17インチで、当時のオフロード車のフロント21インチ、リア18インチと比較

すると、ハンドリングは凄く良いのですが、オフロードのギャップとかでタイヤが小さい

からか、走破性という点では多少不利だったかも知れません

ちなみにオフ用のタイヤも、この頃から単なるブロックパターンから舗装路も意識した

パターンのタイヤが採用されています

このXT250には会社通勤での使用も含めて5年くらい乗りましたが、関東近県や長野・岐阜

あたりの林道ツーリングに毎週の様に行ってました

当時は凄いオフ車ブームで、富士山の軽水林道(スバルラインに繋がる林道)なんかは、

日曜日に数百台もオフロードバイク(当時はトレールと言っていましたが)が集まる程

当時売っていた「ポパイ」なんて情報誌にまで、オフロードバイクで林道を走る企画が載る

くらいに流行ってましたから(この本いまだに持っています)

しかし、ブームというのは猫も杓子もという状態になるので当然マナーが悪くなって来ます

公道を走れないはずのモトクロッサーを林道に持ち込む輩とか、モトクロス用ブロックタイヤを

市販車に付けて林道を走りに来る人なんかが居たり(路面を掘るので道が荒れる)、それに呼応

するように車のRV車で我が物顔で林道走行する人も増えたせいで、当然事故や地元の方々との

トラブルも増えて行ったんですよね

そういう事が増えると、当然ながら規制が厳しくなっていって富士山周辺の林道は一般車通行が

禁止になり、数年後にはそんな状況に嫌気がさして林道に行くのをやめてしまいました

その後は、オフ車でも以前から興味のあったトライアルに転向

バイクも、XT250→TLR200→TLR250R→TY250S→96BETA TECHNO→98MONTESA COTA-315Rとどんどん

コンペ指向になっていきます

この写真には、私が乗り継いだバイク3台が写っています

すでにこの時には、XT250(一番奥)は会社の先輩に譲り、ホンダTLR200Rに乗って

いました

一番手前に写っているTY250スコテッシュが、この後乗る事になるバイクです

ちなみに、XT250以外は会社の先輩から譲り受けたバイクです

TLR200で、日光にツーリングに行った時の写真です

いま思うと、あんな薄いシートで、良く日光まで長距離ツーリングしたな~と思いますよ

その後、200ccではパワー不足を感じて、TLR250Rに乗り替えました

キャッチコピーが「ビッグな夢をクリーン出来る」ですから、私も夢を見てみました(笑)

タンクが、一部分割されてシート下にあったりと、マスの集中化にこだわったマシンです

でも、トライアルをしている人達の間では重戦車なんて呼ばれてたりして、トライアル車

としてはかなり重かったですね

そこそこパワーもあってツーリングにも行けてトライアルごっこも出来るマシンとしては

ある意味、最高のマシンかも知れません

なにせ、4サイクル・アドベンチャー・トライアラーですから

コンセプトとしては、ヤマハのトリッカーに近いかもですね(こっちが先ですけど)

前オーナーの会社の先輩が、トライアルをするのには重すぎるためシート下のタンクを外したり

タンクシート一体のカスタムタンクシートに交換したり、マフラーをアルミ製にしたりして軽量化

してありました

カスタムタンクシートのカラーリングがいまいちだったので、自分でロスマンズカラーに塗装して

乗っていましたけど、気分は当時のワークスマシンRTL250Rです

でも、エキゾーストパイプが真っ赤っかですね

上の写真は、今は無き宮ヶ瀬トライアルパークでステアケースに挑むブログ主です

宮ヶ瀬トライアルパークは、宮ヶ瀬ダム(宮ヶ瀬湖)が出来て湖底に沈んでしまいました

上の写真は多摩川の河川敷で練習している写真です

約5年くらいTLR250Rに乗っていたのですが、会社の先輩がTY250Sと取り替え

しない?と言われて、2ストパワーにちょっと憧れもあったのでTLR250Rとお別れし

TY250S(スコティッシュ)に乗り換えました

当時は、全日本トライアルでTY250Rが大活躍していたのもあって、ちょっとTYに

乗ってみたくなったんですよね

上がTY250S(スコティッシュ)で下の写真がTY250Rです(中身は別物です)

TY250Sは、パワーはあったのですが正直なところエンジン特性が個人的にはいまいちで

(軽く回るエンジンが好きなので)当時のトライアル世界選手権で勝ちまくっていたベータに

興味が涌いてしまい、数年ですぐに浮気してしまいました

次に乗ったバイクは、96年式のBATAテクノ(イタリア車)

当時のベータは、トライアルのワールドチャンピオンだったジョルデイ・タレスが開発に

携わったマシンだけあって、フロントホップやリアホップが凄いやりやすいマシンでした

TY250とは、まったく方向性の違うマシンでしたね

写真は、15年以上前のマシンですけど流石イタ車洗練されていてかっこいいですよね

水冷2サイクルのエンジン特性は、ややピーキーですけど回せばいくらでもパワーが出て

来る的な感じのエンジンで、乗っていてほんとに楽しいバイクでした

エンジンをぶん回す快感もあったりして、私も若かったんですね

埼玉のトライアルパークでモンテッサCOTA315Rに乗っている、若き頃のブログ主です

そして、トライアル車として最後に購入したマシンは98モンテッサ COTA-315R(スペイン製)

正確には、モンテッサホンダでしたから実質中身はホンダ車です

純粋なコンペマシンとしては、HRCからRTL250として販売されていたのですが、モンテッサ

COTA-315Rは、ほぼコンペマシンと呼べるマシンなのに輸入車というだけで保安部品を付けて

ナンバーが取れるので公道が走れてしまうんですよね

※注:コンペマシンとはコンペティションモデルのマシンと言う意味

まあ、保安部品とは言っても、保安部品はとりあえず付いてるだけみたいな感じの物ですから

ヘッドライトなんて自転車並みに暗くて、夜は使い物になりません

このマシン、ワールドチャンピオンを取っただけあって本当に乗りやすくて良いマシンでした

ベータテクノが全体的に尖った感じだとすると、モンテッサは全体的にマイルドにした感じ?

TLR200やTLR250Rは4スト車ということもあり、薄いシートでも頑張って林道ツーリングに

行っていましたが、さすがにTY以降は2スト車の振動がダイレクトに伝わってくるのもあって

ほぼゴムだけのシートとか、シートすら無い状況ですから長距離を走るなんて事は拷問です(笑)

なので、ツーリングに行くという発想もありませんでしたね

そもそも、トライアル車の燃料タンクって、2.5Lとかせいぜい3Lくらいしか入りません

なので、長距離を走るのは無理なんですよね~(以外と燃費悪いし)

ベータとモンテッサは、2ストの混合仕様(自分でガソリンにオイルを混ぜる)という事もあり

かなり面倒なのです(TY250SはRと違いオイルタンク付きの分離給油)

なので、ベータやモンテッサで公道を自走する時には、必ずモチュールのオイルと計量ボトルを

背中のリュックに入れて走っていました(給油の度に70:1の比率でオイルを混ぜ混ぜ)

モンテッサを手放したのが2009年で、その後しばらく仕事が忙しかったのもあってバイクの

無い生活が続きましたけど、2年も経たずにXT250(3Y5)の正当な後継車?と思われるセロー

250Sを購入しました

セロー250は、XT200の車体をベースに開発されたセロー225から始まっていますので

初代のXT250とは直接の繋がりは無いのかもしれませんが、4ストトレールの系譜はXT250

(3Y5)から始まっていますから

やっぱり、わたしは山派(ヤマハ)かな~ ちなみに、車はホンダ派ですけどね

XTに始まり、XTに帰る・・・って事になりましたね

それにしても、セローってほんとに息の長いマシンですよね

追記:2020年にFINAL EDITIONが発売され、ついにセローの製造が終了してしまいました

そして、そのFINAL EDITIONを2022年に購入する事になるとは・・・まだまだ物語は続くのです

あわせて読みたい

さよならセロー ようこそセロー FINAL EDITION

先週契約した、バイクの納車準備が整いましたとのことで、本日11月20日(日)に納車とあいなりました写真を見て頂ければ一目瞭然ですが、セローを下取りに出してセ…

コメント