NINJAを買い換えてから、付けようと思っていたパーツを順次付けていましたが

いよいよ、最後のパーツとなるドラレコを本日装着しました

多少朝晩は涼しくなったとは言え、日中は蒸し暑くて9月半ばとは思えない陽気です

なので午前中の涼しいうちに作業を開始

今回取り付けるドラレコは、ミツバサンコーワのEDR-22Gです

これ、エリミネーターやNINJA 1100SXに純正装着されているものです

広告にもちゃっかり「カワサキが認めたドライブレコーダー」なんて書いてありますね

フラッグシップモデルなんて書いてあるので、そこそこ価格は高いのですが純正装着品なので

純正ブラケットを使うとなると、他に選択の余地がありません(微妙に本体とか大きさに差が)

なので、アマゾンでセールで安くなったタイミングでポチりました

ミツバサンコーワ ドライブレコーダー コンパクトボディ2ndシリーズ EDR-22G (Amazon)

ミツバサンコーワ ドライブレコーダー コンパクトボディ2ndシリーズ EDR-22G (楽天)

中身はこんな感じ

本体と前後カメラ、それにハンドルに付けるスイッチが見えています

さすがにフラッグシップと言うだけあって、見た目の質感は高いです

この他に、GPSアンテナと電源ユニットが中に入っていました

事前準備として、電源ユニットのアクセサリ電源を取るコードにギボシ端子を付けておきます

これは以前装着したアクセサリ電源取り出しコネクタに接続する部分になります

DCコネクタをUSBのものに取り替えた際に、キジマのアクセサリ電源取り出しコネクタを付けて

あるので、この赤いギボシ端子に接続するだけです

NINJA 1100SXに純正装着されてますから純正のブラケット類をそのまま使用しました

カワサキの技術陣が時間を掛けて装着場所を選んで、最適な方法で装着出来る様に設計されたもの

ですから、純正装着方法がベストかと思いまして(振動対策とか諸々実験もされているでしょうし)

ただ、何かしら変更がされている可能性があるので、いろいろパーツ図を見比べて変更されている

パーツも購入しました(ETCアンテナブラケットとか)

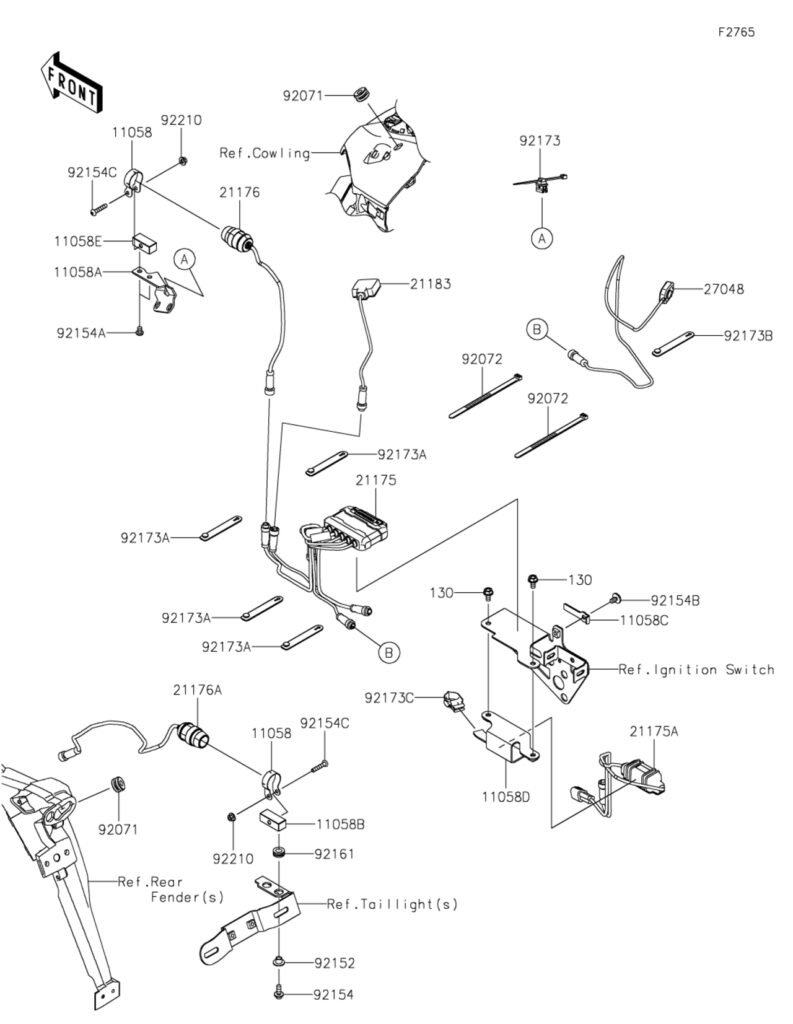

上の画像がカワサキのパーツ検索システムで出て来る、NINJA1100SXのドラレコ部分の

パーツ図になります

画像に出ている、カメラ本体・ドラレコ本体・電源ユニット・スイッチの5点以外のパーツを全て

手配しました

上の写真は、上から電源ユニットのブラケット、フロントカメラ用ブラケット、リアカメラ用

ブラケットを仮組みしてあります

ドラレコを箱から取り出すとこんな感じでケーブルがたくさんあります

こういうのが苦手な人だと、この時点で終了になりますね(笑)

上がフロントカメラ、下がリアカメラですが、ケーブルの長さが違うのでわかりやすいですね

ちなみにゴムのグロメットを既にケーブルにはめてあります

まずはカウル類を外していきます

何回もやっているので最近は慣れました

フロントカメラは左側のミラーにステーを噛ますので、ミラーを一度取り外します

カメラのケーブルを通す穴をアッパーカウルに開けます

ケーブルを通すには最低13.5㎜の穴が必要なので、慎重に少しずつ開けていきます

養生テープを貼ってドリルで穴を開けると、縁が綺麗に開けられますよとカワサキプラザで

教わったので、その通りにやっています

使用したのは電動ドライバ用のステップドリルを使用しましたが、メモリが付いているので

なかなかに便利です

ステップドリル 6.35mm六角軸 チタンコート インパクト対応(2枚刃 4-20mm 9段) (Amazon)

ステップドリル 6.35mm六角軸 チタンコート インパクト対応(2枚刃 4-20mm 9段) (楽天)

コネクタが通る大きさで綺麗に穴が開きました

確かに養生テープを貼ったままドリルで穴を開けると縁が綺麗に開きますね

カメラにはトップマーク(天位置)があるのでブラケットの線に合わせます

ブラケットをミラーの穴に共締めして、カメラのケーブルは穴に通してグロメットをはめます

純正のブラケットだけあって綺麗に収まりましたね

カメラの振動対策として重さのある台をブラケットとの間に入れて固定しています

ちなみに、フロントカメラブラケットとの間にはゴムのダンパーは入っていません

NINJA 1100SXのオーナーから、フロントカメラ位置がカッコ悪いという意見もある

ようですけど、まあ開発陣が一番良い場所を探した結果だと思うので、私はここに付けました

アッパーカウルに穴を開けて真正面に設置すれば目立たない様に設置出来そうですけど、なぜ

そこにしなかったのかは、生産性とかカメラ写りの問題なんでしょうかね

実際エリミネーターのフロントカメラは、ライト下に設置してあるのであまり目立ちませんね

フロントカメラの位置って高さが重要なので、この位置が特等席だったんでしょうね

次はリアカメラです

上が1100SX用のブラケットで下が1000SXのものです

塗装の艶が1100の方が艶消しっぽくなっていて、ちょっと高級感があります

リアのブラケットは、ナンバー取付ブラケットにカメラを取り付ける様になっています

フェンダーにフロントと同じくカメラのケーブルを通す穴を開けます

以前、フェンダーをバラした際にケーブルを通しておいたのですが、結局フェンダーを2分割

してから穴あけをしました

フェンダーに穴を開ける際に、フェンダーの裏側に何カ所かピラーが入っているので、そこを

避けて穴を開ける必要があるので、裏を確認しながら開けました

いろいろ取付が大変だったので、裏側の写真を撮るの忘れました

すでにカメラを取り付けて、ケーブルもフェンダー内を通してリアシートのところまで取り

出してあります

リアもステップドリルを使用して穴あけしましたけど、フェンダー内の奥行きがあまり無い

ので完全に開けきる事が出来なくて、ドリルを斜めに入れたりしてなんとか入る大きさまで

開けました

リューターで穴を拡げれば良かったんでしょうけど、グロメットをしてしまえば穴の状態は

見えませんから(真円ではなく、少し歪んでます)

あとフェンダーの取り付け部分にカメラのコードとかテールランプやウィンカーの配線を

通して固定するのですが、気を付けないとカメラケーブルは太いので、万が一にも挟んで

しまうと切ってしまうので、コードの取り回しには最新の注意が必要です

ここの加工をするのに、リアフェンダー回りを全バラしましたよ

フェンダーは3本のタッピングビスと、リフレクターを裏で固定しているナットを外せば、

分割は出来るので、そこまで大変という訳では無いのですが、リアフェンダーの取付部に

GIVIのトップケースブラケットを共締めしているので、それらも全て取り外す必要が

あるので、まあまあ面倒くさかったです

リアカメラは、ゴムのブッシュに金属製のカラーをはめて、それを介してボルトで固定しています

振動対策なんでしょうけど、リアフェンダーはそれだけ揺れるってことなんですかね

大変だった分、見た目は綺麗に仕上がりました(そりゃ純正仕様ですからね)

自分で取り付けてみて、ドラレコの取付工賃が高い理由が良~くわかりました(超面倒くさい)

さて、前後カメラの取り付けが終わったので、ドラレコ本体を取り付けていきます

ちなみにGPSアンテナは前回のスクリーンストッパー改造時に取り付け済みです

純正のETC用アンテナブラケットを1100SX用のものに交換して取り付けてあります

左がETCアンテナで、右がGPSアンテナです

ここなら常に上を向いているし、ハンドル回りと違って配線が邪魔になりませんしね

あわせて読みたい

NINJA 1000SX スクリーンストッパーの改造

Yutubeを見ていたら、たまたま出て来た「Dの終活」さんのサイトで紹介していたスクリーンストッパー改造を見て、こりゃ~ええわと思ったので早速部品を手配しま…

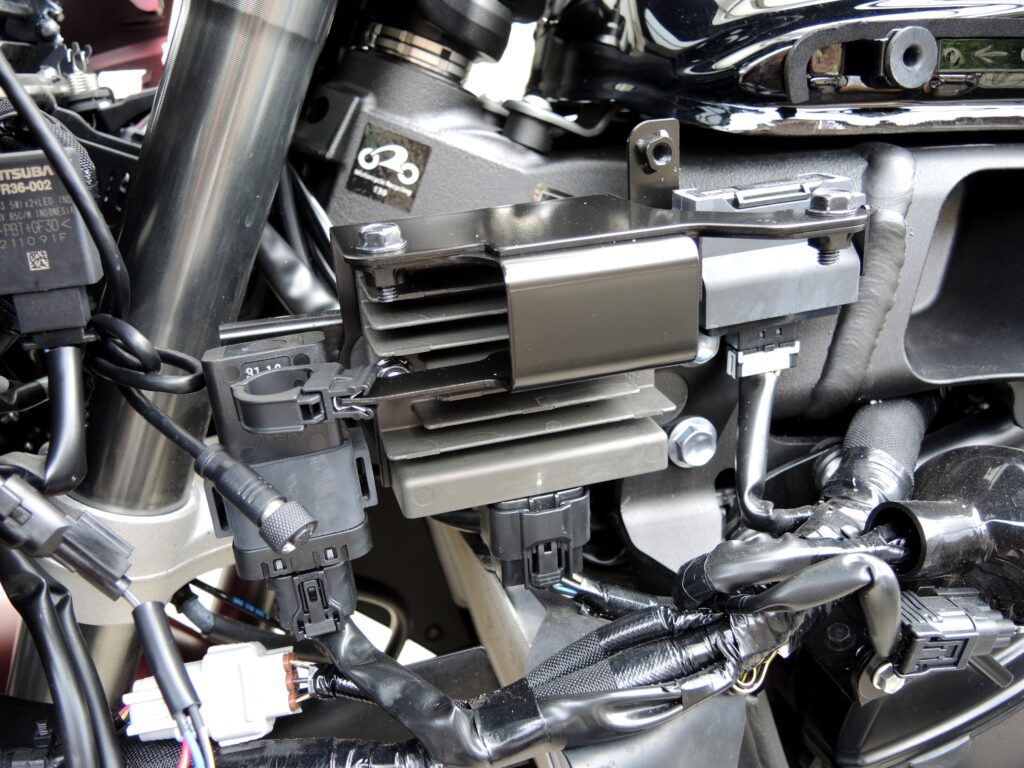

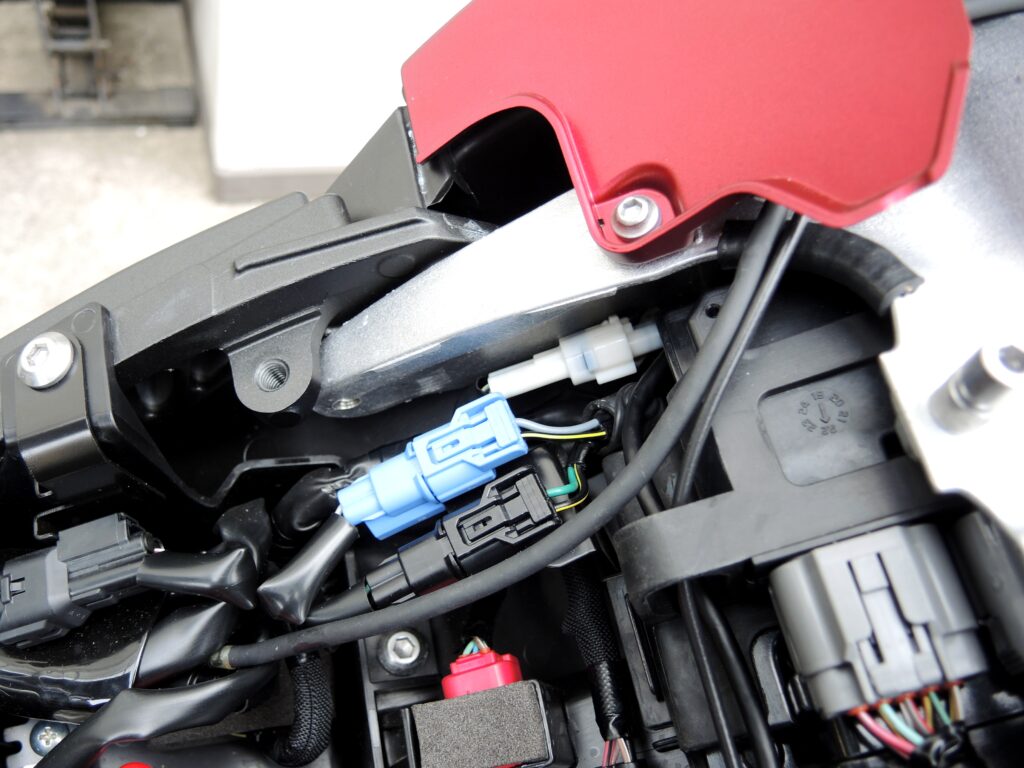

ドラレコ本体を付けられるブラケットに交換済みなので、電源ユニットを付けるブラケットを

追加で取り付けた状態です

NINJA1100SX用のレギュレーター取り付け用ブラケットは、ドラレコも載せられる

様に改良したものになっています

ここは、以前フレームスライダーを取り付けた際に交換してあるので、今回はドラレコ本体を

両面テープで固定するだけです

あわせて読みたい

NINJA 1000SXに純正フレームスライダー取り付け

今日から世間は3連休ですわたしも世間に習って3連休ですが、暑すぎてあまり遠出したいという気が起きませぬなので、自宅でパーツ取り付け作業を午前中にしました(午…

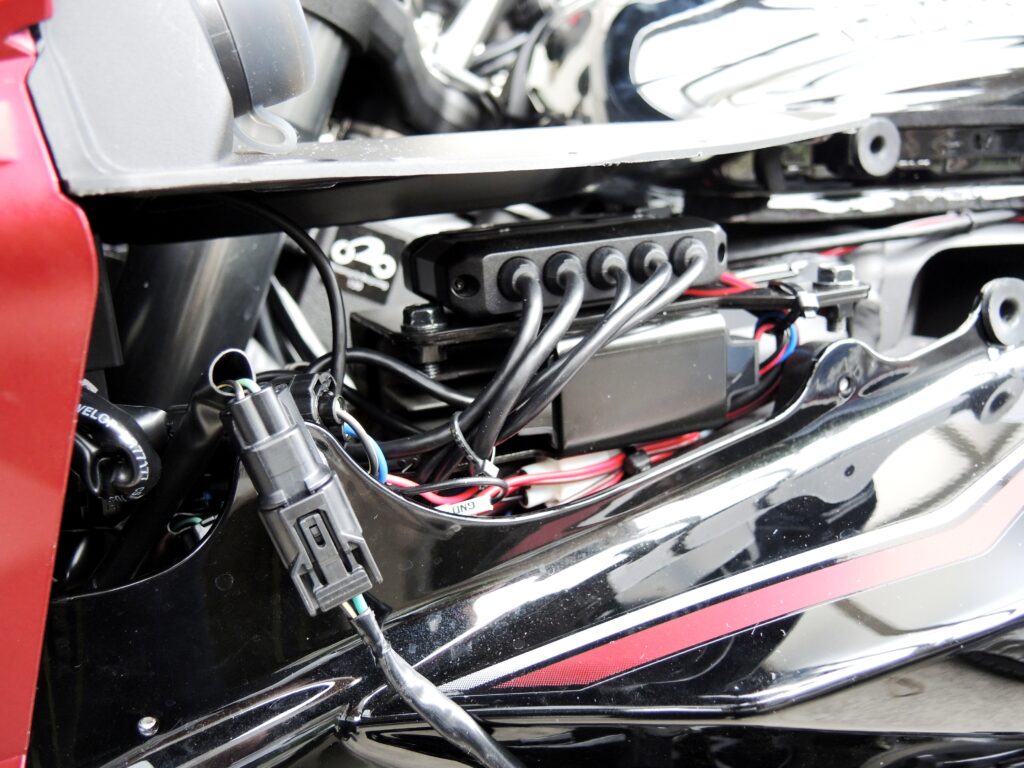

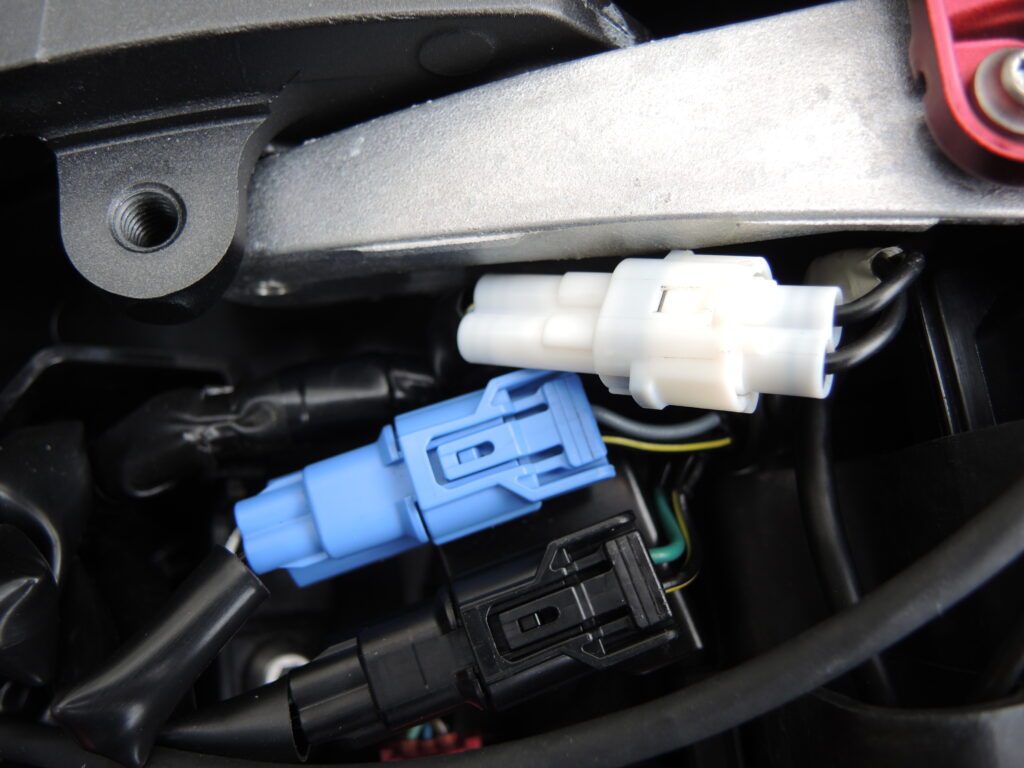

ドラレコ本体と電源ユニットをブラケット内に収めて、ケーブル類を接続後まとめた状態です

タンク下に這わしてあるのが、リアカメラとバッテリーに行っているメイン電源ケーブルです

かなりケーブルが多いですが、さすが純正ブラケットだけあって綺麗に収まりました

これシート下とかに入れようとしたら、このケーブルの量ですからかなり大変です

良い感じにカウリングの隙間にある空間を使って収めているので、さすが純正ですね

アクセサリ電源にも接続して、ドラレコ本体のメイン電源はバッテリー端子から直接取っています

バッテリーに行く電源線が足らなかったので、防水コネクタを使って延長しました

ちなみに、使用した防水コネクタは住友電工製のMT090タイプでNINJAのテールランプに

使用されている純正コネクタと同じものです

住友電装 090型 MT 防水 2極 カプラー・端子セット タイプ3 (Amazon)

住友電装 090型 MT 防水 2極 カプラー・端子セット タイプ3 (楽天)

エーモン ダブルコード(赤/黒) 0.50sq 6m ハーネス 4942 (Amazon)

エーモン ダブルコード(赤/黒) 0.50sq 6m ハーネス 4942 (楽天)

最後に手元スイッチを左ハンドルのクラッチハンドルにブラケットを共締めして取り付けました

ここだけ、ブラケットは純正品ではなくカエディアさんのブラケットを使用しました

純正のブラケットだとUSB-Cの防水コネクタが付くので、かなり大きめなんですよね

カエディア GPS ステー マウント 汎用/防錆性アルミ製/GPSステー KDR-YX301L (Amazon)

カエディア GPS ステー マウント 汎用/防錆性アルミ製/GPSステー KDR-YX301L (楽天)

スイッチを付けるのに丁度良い大きさてした

なんなら、GPSアンテナもここで良かったかも?

右用と左用の2種類あるみたいです

上の写真に写っている、黒と赤のケーブルはメイン電源とリアカメラのケーブルです

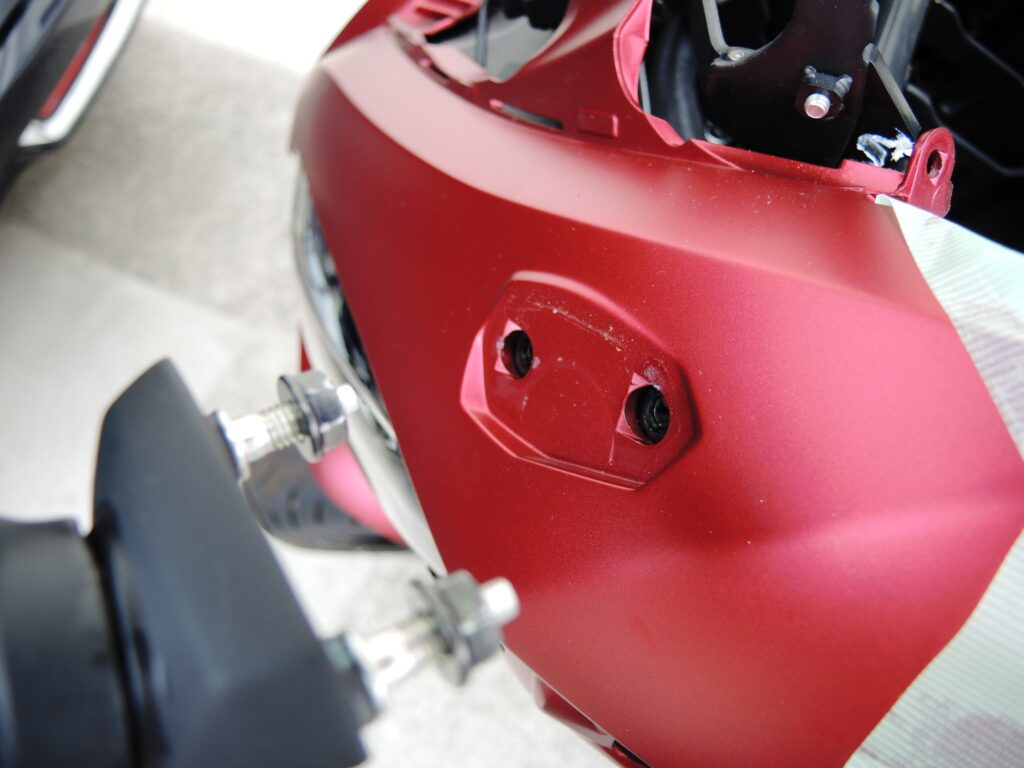

ドラレコ本体は、左側のハンドル下からマイクロSDカードスロットにアクセス可能です

本体の取付位置をいろいろ試行錯誤したのですが、どうしてもここに落ち着きます

そうなると、ネジ止めのストッパーが邪魔なんですよね

最初これあるとアクセス出来ないじゃん! とか思ったのですが盗難防止用なのかなと

1100SXをまだ見た事無いので、実際に本体を装着している位置を確認して来ます

基本的に録画したデータはスマホアプリで見る仕様になっていますから、ここ開ける事は

あまり無いんでしょうけどね(ボルトにもアクセスは出来るのですぐに外せます)

製品に64GBのマイクロSDカードが同梱されていましたが、車のドラレコ用に購入してあった

256GBのマイクロSDカードを装着しました(8GB~256GBが使用可能容量)

SanDisk microSDカード 256GB UHS-I U1 Class10 Ultra SDSQUAC-256G-GH3MA 簡易パッケージ (Amazon)

SanDisk microSDカード 256GB UHS-I U1 Class10 Ultra SDSQUAC-256G-GH3MA 簡易パッケージ (楽天)

ただ、取説を見る限りミツバサンコーワ製のマイクロSDカード以外は動作保証はしていない

みたいですから自己責任になりますね

なので、ドラレコに付いていた64GBのものに交換しました

追記:64GBで正常動作が確認出来たので、256GBのものをPCの専用ソフトでフォーマット

してから装着しましたが、いまのところ問題なく動作しています

ということで、ドラレコの装着完了です

お昼の休憩を挟んで都合4時間くらい掛かりましたよ(しかも汗だく)

流石、純正装着品だけあってブラケット類に関しては、ほぼポン付けで装着出来ました

あとリアカメラがパニアケースに被らないとか、フロントカメラがミラー収納時に邪魔に

ならないとか、そこは純正装着位置なので、すべてクリアされているので安心です

なお、アプリでの設定は後日やります(さすがに疲れたので)

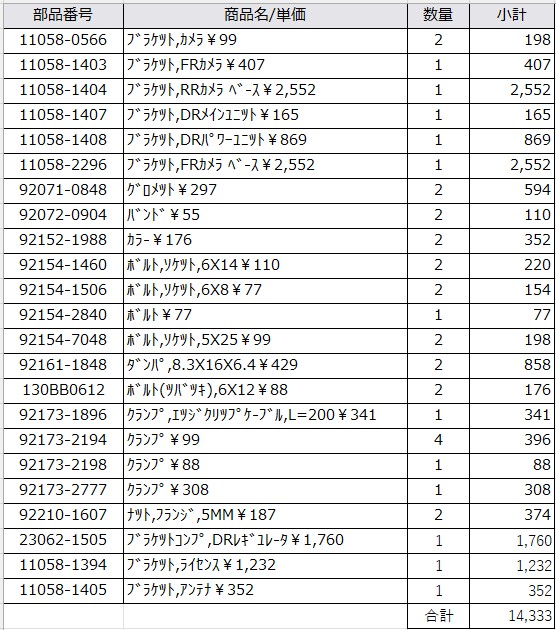

ちなみに、今回使用したNINJA 1100SX用の純正パーツは下記の通りです

パーツ代としては、合計で14,333円ほど掛かりました

パイク用品店でダブルカメラのドラレコを付けて貰うと、工賃が17,600円から

みたいなので(NAPS)、設置の容易さと仕上がり具合を見れば高くはないかなと

なお、真似する場合は自己責任でお願いします

穴あけが必要なので、DIYでやる場合には少しだけハードルが高いかも知れません

(穴を開けず這わせるのも有りかと)

下記が、今回手配した純正パーツのリストになります(NINJA1100SX 2025)

※2025-10-05追記

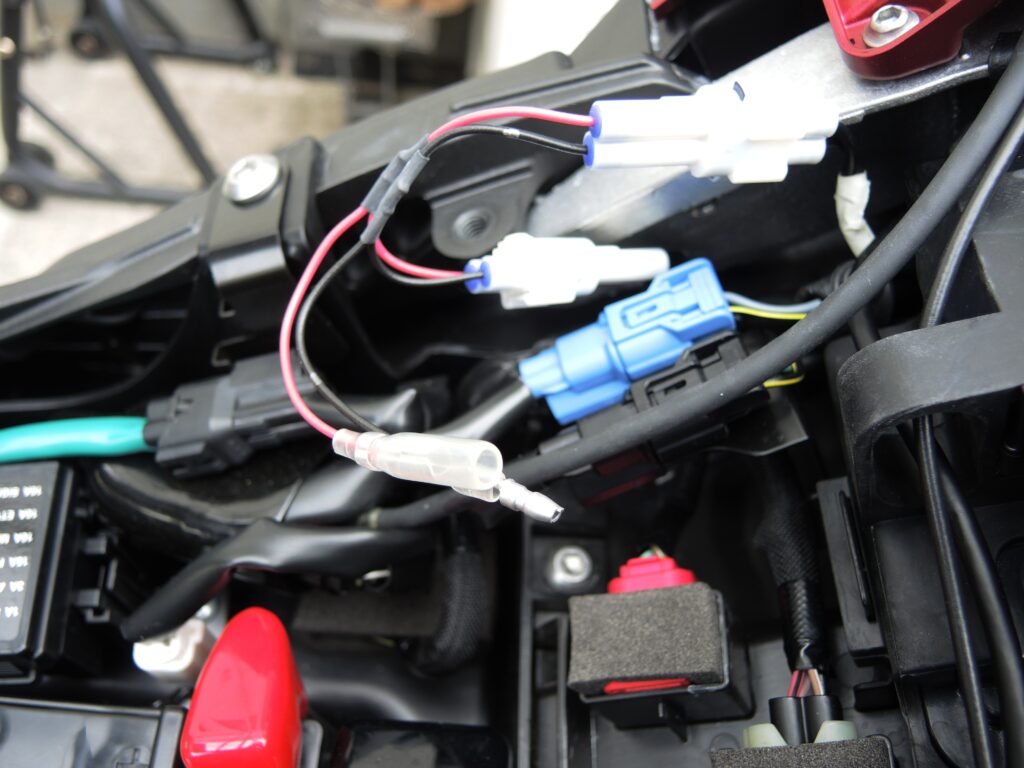

DCソケットに行く電源を分岐してACC電源として使用していましたが、キジマの電源は蓋を

閉めると電源オフになる仕様なので、いろいろと不都合が出て来ました

そこで、改めてACC電源を取り直すことにしました

今回使用するのはナンバー灯の電源です

奥に見える白いのMT090コネクタがナンバー灯のLED電源になります

引っ張り出したところです

これなら、キーオンと同時に12Vが常に流れるので問題ありません(最初からこっち使えば良かった)

今回使用する、キジマ製ACC分岐ハーネスキット MT090タイプ 2極 304-7148

これなら純正配線を切らずに、間に割り込ますだけで簡単に電源が取れます

キジマ アクセサリー分岐ハーネスキット 防水 MT090タイプ 2極 304-7148 (Amazon)

キジマ アクセサリー分岐ハーネスキット 防水 MT090タイプ 2極 304-7148 (楽天)

ナンバー灯のコネクタに割り込ませるとこんな感じになります

ちなみに、このハーネスキットには罠が仕掛けてあってプラスマイナスが逆になってます

元の配線の色を見て、あれっ? となり一応テスターで確認しましたので間違い無いです

なぜこういう仕様なのか疑問ですが、間違えたとしてもわかりそうなもんですけどね

DCソケットの配線に割り込ませていた、HM090タイプのハーネスはとりあえず外しました

なまじ、キジマのDCソケットにスイッチ機能なんて付いているので使わない時には電源が流れ

ないという事になるので、別のところに使う事にします

キーを回すと数秒後に点滅してブルーのLEDが点灯しました(録画中は点灯してます)

スマホの専用アプリで接続したら、一度SDカードをフォーマットしたら、あとは放置です

上書きモードになっているので録画をして行って容量が無くなったら古いファイルから上書き

されて行きます

まあ、普段はあまり見ることはないので、いざという時の保険なのですが、確実に動いてくれ

ないと保険にならないので

ちなみに、ドラレコの各部品が壊れたりした場合はミツバサンコーワのHPから、補修部品で

購入出来るみたいです ミツバサンコーワ ドラレコ用補修部品

セローにもドラレコ付けようかな

コメント

コメント一覧 (4件)

先代のEDR21をフォルツァ、チャンターカブ、グロムに各々装着しております。

フィッティングパーツはないので外装剥がして取り付けました。

少し大きめなコントロールボックスですが、ハンターカブ以外はすべて車体内に収まりました。(カメラ配線が太くて、原付2種の2台は少々取り回しに難儀しました)

ハンターカブも当初はむりくり車体内に納めましたが、外装外さないとメディアが取り出しできないという致命的欠点があるのでETC用の収納バッグを使って車外に収納場所を作りました。

もう3~5年ほど使ってると思いますが、一度メディアの異常があっただけで特に問題発生はありません。

配線見ただけで、自分で取り付ける気がうせますね。

・・・私はハンドルの処にUSB電源でぽん起きしてます。(前だけの撮影になりますけどね)

標準装備の機種もあるんですね。

メットに取り付ける前後カメラもありますが、見た目と撮影時間の問題がるので

只今懸案事項です。

makiさん>

最初は私も皆さんやってるみたいに、シート下に本体を格納して配線すれば良いと思っていたのですが、据え付けは出来ても太い配線の束をどうすんねんと思いまして、最終的に純正装着ならそれを真似すればいいじゃんとなりました

セローにもそのうち付けようかな~と思ってます

塞翁さん>

最近はナビみたいなドラレコとかもあるので、それも考えましたけど(配線が楽そうなので)お値段的にまだ高いので純正装着品にしたのですが、結果的に買えたかも?みたいな感じになりました(笑)

まあ、前後カメラで勝手に動いてくれるので安心感はありますが